Alpha-Beta-Gamma

radioaktive Strahlung

Seite 2

Messungen an verschiedenen Prüfstrahlern

mit ZP1320

natürlich mag ich nicht ständig die auf der vorausgegangenen Seite vorgestellte fliegende Verdrahtung

mit externer Hochspannungsquelle, Messverstärker und

Hochfrequenzzähler an die Röhre anschliessen und mit mir herumtragen.

Also werden die nächsten Messungen mal zwischendurch wieder mit der üblichen Gerätschaft durchgeführt.

Und zwar an Prüfstrahlern, die sich auch mit der ungeschützten Hand mal anfassen

lassen. Aber bitte möglichst nicht gleich die ganzen Wände in

der Wohnung mit Prüfstrahlern auslegen.

Die Messgeräte zeigen aufgrund der

Umgebungsstrahlung (Gamma-Backgr.) einen "Nulleffekt", der zuerst

festgestellt und später vom Messwert abgezogen werden muss.

Gamma Backgr. ungeschirmt ist bei allen den folgenden

Bildern ein Wert zwischen 0,15µSv/h bis 0,2µSv/h. (München Stadtrandgebiet) Eine

Bleiburg die den Backg. schirmt habe ich mir mal nicht ins Zimmer

gewuchtet. Am End bricht mir das Haus zusammen von dem Gewicht...

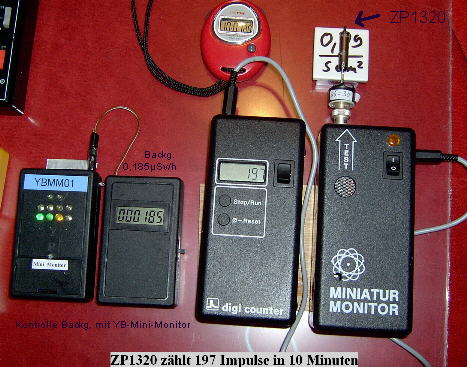

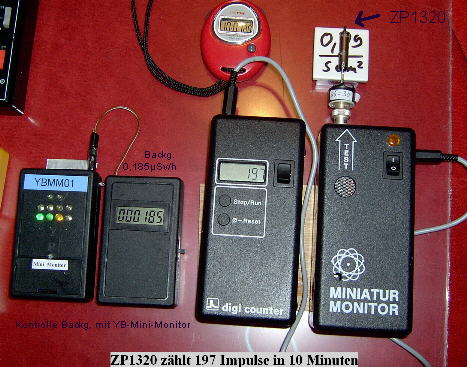

In einem ersten Vorversuch wird der Nulleffekt auch mit der ZP1320 und

dem "digi counter" bestimmt. Die am "digi counter " von der ZP1320

gezählten Impulszahl im Nulleffekt wird dann von den Messwerten

die sich aus allen weiteren Versuchen mit der ZP1320 und dem digi

counter ergeben, abgezogen.

Bei rund gerechnet 0,17µSv/h Gamma Backgr. hat mir die ZP1320 etwa 100 Imp. in 10 Minuten mit dem "digi counter" gezählt.

Diese 100 Impulse werden dann von allen weiteren ZP1320 Zählergebnissen abgezogen.

Nachdem 100 Impulse in 10 Minuten am "digi counter"

bei Backgr.ohne Strahler festgehalten sind, folgt nun

Zählung mit dem "digi counter"

über kleinem Prüfstrahler bei kürzestem Abstand. Links

neben dem "digi counter" ist der YB-Mini-Monitor zu sehen, welcher zu

jedem Versuch parallel eine Kontrolle des Backgr. in der

Messeinheit µSv/h gestattet.

Bild1

Die ZP1320 zählt etwa 200 Impulse in 10 Minuten an dem kleinen Prüfstrahler

100 Impulse Backg. sind hier noch nicht abgezogen.

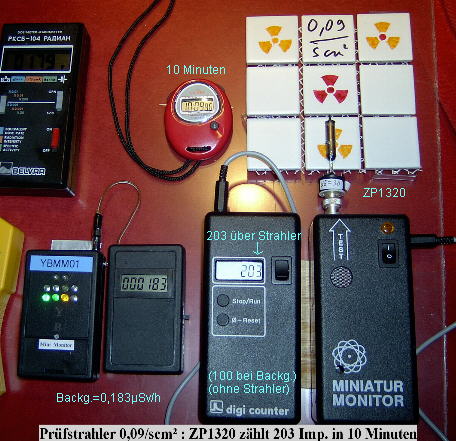

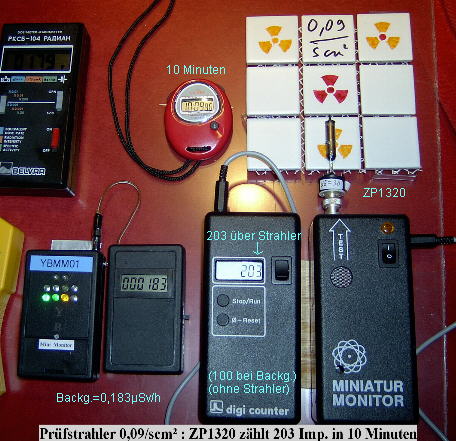

Bild2

An dem grossen Prüfstrahler etwa das gleiche Messergebnis:

90 Impulse in 10 Minuten nach Abzug des Backg. entspricht 0,09/scm²

rund gerechnet :

Diese Messungen an den Prüfstrahlern haben mir also folgendes gezeigt:

100 Impulse (Backg. schon abgezogen) in 10 Minuten mit der ZP1320 gemessen entspricht etwa 0,1/scm²

Praktisch gesehen wurde auf diese Weise die Messvorrichtung mit Hilfe des Prüfstrahlers kalibriert.

Nun zum Vergleich Messung an 10g KCl in dünnwandigem Plastikbeutel.

10g KCl auf ca. 20cm² zusammengeschoben, gleichmässig

verteilt und im dünnwandigen Plastikbeutelchen flach gepresst.

Bild3 : 10g KCl ...696 Imp. gemessen mit der ZP1320 kürzester Abstand

100 Imp. Backg. abziehen

ergibt rund 600 Impulse in 10 Minuten.

also 1 Impuls/s oder 0,6/scm²

Nun lässt sich rechnen:

laut Literatur gilt:

10g KCl entwickeln eine Aktivität von 180 Bq (Literatur)

90Bq gehen von der Vorderseite des Strahlers aus und weitere

90Bq von der Rückseite macht zusammen 180 Bq.

Da die Strahleroberfläche 20cm² beträgt, ergibt das rechnerisch 4,5Bq/cm² .

Ooops das ist fast 10 mal so viel, als gemessen wurde. :-( Stimmt etwa die Kalibrierung nicht ?

Es steht glücklicherweise ein frisch kalibrierter LB1210 im

Schrank Flugs den kleinen KCl Strahler unter die 100cm²

grosse Messfläche gelegt. Der LB1210 erfasst mit der grossen

Messfläche ganz sicher alle Teilchen, die von dem Srahler ausgehen.

Siehe da: Ein LB1210 zeigt nach Abzug des Backg. etwa 10 Impulse pro

Sekunde in kürzestem Abstand über dem kleinen KCl-Strahler.

10 Impulse pro Sekunde in kürzestem Abstand über diesen

20cm² das sind 0,5/scm² gemessene Teilchenflussdichte.

Dieses mit dem LB1210 gemessene Ergebnis stimmt recht gut mit den

Ergebnissen aus der oben in den Bild3 gezeigten Messergebnis

(0,6/scm²)überein

Zugegeben ist der verwendete kleine

KCl-Strahler etwas

provisorisch und klein. Besser wäre es einen KCl-Strahler mit

einer aktiv

strahlenden Fläche einzusetzen, welche grösser ist als die

aktive

Zählrohrfläche der eingesetzten Messgeräte. Für den

LB1210 ist dieser provisorische KCL -Strahler etwas klein geraten. Also

muss bei nächster Gelegenheit mal ein richtig grosser KCl Strahler

her.

Doch schon jetzt zeichnet sich ab, das sich ein Geigerzähler sehr

gut mittels der hier eingesetzten keramischen Prüfstrahler

kalibrieren läst. Der Unterschied bei den Messungen mit der kleinen Röhre im Vergleich mit der grossen Zählrohrfläche des LB1210

vornehmlich in der Messzeitspanne liegt. Während der

Berthold das Messergebnis recht gut innerhalb von 1 Minute schon

anzeigt, muss mit der ZP1320 mind. 10 Minuten lang gemessen werden um

einen brauchbaren Zählwert zu erhalten.

Dann ist noch zu beachten :

gemessen wurden mit zwei unabhängigen Messvorrichtungen

übereinstimmend etwa 0,5/scm² an dem kleinen KCl Strahler.

Rechnerisch ergeben sich jedoch etwa 5 Bq/cm².

Diesen Unterschied führe ich auf verschedene Effekte

zurück. Einmal lässt die Geometrie des kleinen KCl-Beutelchen

aufgrund von Absorbtioneffekten in der KCl-Schicht nicht zu, das alle

Quanten an die Oberfläche gelangen. Weiterhin ist eine von 1

verschiedene Ansprechwahrscheinlichkeit der Zählröhre zu

berücksichtigen. Ich

nehme mal an, das auf die Literaturangabe 180Bq/10g KCl in diesem

Falle Verlass ist.

Bei den in diesen Versuchen eigesetzten Zählern

handelt es sich zudem weitgehend um profesionell gefertigte

Messgeräte. Anhand dieser Überlegungen in Zusammenhang

mit den beschriebenen Beobachtungen (Messergebnissen) ergibt sich

für mich die Folgerung: Es wird nur etwa jedes 10te

Quant welches von der Gesamtmenge=10g KCl in Sensorrichtung ausgeht,

zur Anzeige gebracht.

Die anhand der Prüfstrahler vorgenommene Kalibrierung in

1/scm² welche eine direkte Messung der Teilchenflussdichte an

der Strahleroberfläche gestattet, ist jedoch stimmig !

Aus diesem Zusammenhang heraus unterschiede ich zwischen der sog.

Teilchenflussdichte in 1/scm² welche sich direkt vom Detektor

erzeugten Zählergebnis ableitet , bezogen auf ein bestimmtes

Nuklid. Im Unterschied

dazu ist mit Quantenflussdichte in Bq/cm² die direkt von einer

Strahleroberfläche

ausgehende Strahlung gemeint, welche durch Zerfall eines in der

Regel bekannten Nuklids entsteht.

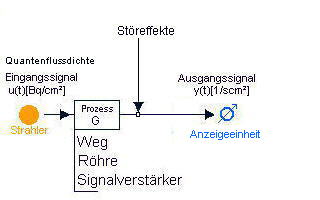

Es kann in diesem Sinne die

Quantenflussdichte als Eingangssignal gesehen werden. Angeschlossen ist

der Prozess, welcher den Weg der Quanten vom Strahler bis zur Röhre, sowie die

Röhre und den

Messverstärker (evtl. mit mit elektronischer Signalfilterung)

beinhaltet. Der Prozess G sei beschreibbar durch eine

Übertragungsfunktion G(t) . Das Ausgangssignal kann ein

Analogsignal oder beispielsweise auch ein digitales Zählergebnis

sein. Dann sind evtl. vorhandene

Störeffekte zu berücksichtigen. Diese Modellvorstellung

erläutert

das nächste Bild.

Bild4 : Radioaktive Messtechnik , einfache Modellvorstellung der Signalübertragung vom Strahler bis zur Anzeigeeinheit.

Dies ist als einer meiner ersten

persönlichen

Modellvorstellungen bezüglich dieser Thematik zu sehen,

welche aufgrund der vorangegangenen wenig präzisen Art der Messung

für mich vorerst einen orientierenden Charakter hat.

Grundsätzlich nehme ich an, es sollte eine Messanordnung realisierbar sein, deren

Prozessübertragungsfunktion G(t)= 1 sehr nahe kommt,

so das ein weitgehend direktes

Messergebnis in Bq/cm² möglich wird, egal welche(s) Nuklid(e) sich in der Probe befindet.

Fortsetzung folgt....

<---

Seite zurück

nächste

Seite -->

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literaturhinweise

:

a) Experimente mit selbstgebauten Geigerzählern, Funken- &

Nebelkammern Grundlagen und Praxis der radioaktiven Messtechnik ,Thomas

Rapp, Franzis Verlag 2008

b)

Identifikation dynamischer Systeme, Digitale Regelsysteme , Rolf Isermann, Springer

Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris 1987

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chetan Reinhard

Josephsburgstr. 38

81673 München

Tel.:089-432703

---------------------------------------------------------------------------------------------------------